住宅の欠陥等のトラブルに関する主な相談窓口

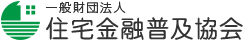

住まいるダイヤル

参考サイト

消費生活センター等

居住地の消費生活センター等に相談してください。

土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。国民生活センターに相談してください。

参考サイト

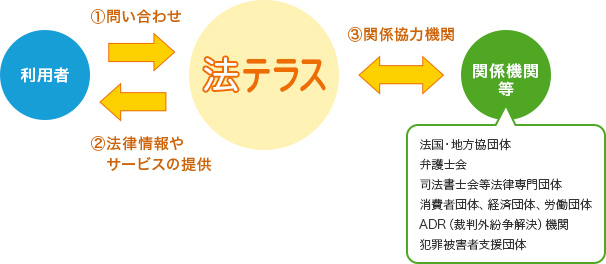

法テラス

法テラスでの必要な情報やサービスの提供イメージ

①問い合わせ

あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を、受付けています。

②法律情報やサービスの提供

ご相談の内容に応じた法制度紹介や、更に専門的に相談できる関係機関の案内、法テラスが行っているサービスの案内をします。

③関係協力機関

国・各自治体や、弁護士会・司法書士会他各種専門相談機関と連携・協力して、利用する方がお悩みを適切に解決できるように橋渡しを行います。

参考サイト

裁判や裁判外の紛争処理によるトラブル等の解決方法

住宅の欠陥等をめぐってトラブルが起きた場合は、関係者の話し合いによりトラブルを解決することが一般的です。しかし、トラブルの中にはこじれて深刻な問題となるものもあります。このようなこじれたトラブルを解決する代表的な機関には裁判所があります。

裁判所は法律にしたがって判断を出しますが、法律の厳格な適用は、当事者が望まない手続・結果を招くことがあります。

そのため、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の方法でトラブルの解決を図り、当事者に納得のいく柔軟なトラブルの解決を目指す裁判外紛争処理手続(Alternative Dispute Resolution ― ADR)があります。

裁判外紛争処理手続(ADR)は、民事の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。

ADRには、「民事調停」や「家事調停」、「裁判上の和解」など裁判所が行うもの(司法型ADR)、公害等調整委員会や国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関・行政関連機関が行うもの(行政型ADR)のほかに、民間のADR事業者が行うもの(民間型ADR)があります。

民間ADR事業者には、地域の弁護士会や司法書士会といった士業団体のほか、家電製品や自動車、ソフトウェアなどの業界団体や消費者団体、NPO法人などがあり、各分野の専門的知見を利用できることが特徴です。

法務省では、民間事業者によるADRを安心して利用してもらうために、民間ADR事業者の申請に基づき、裁判外紛争解決の利用の促進に関する法律で定められた基準をクリアしているかどうかを審査し、その基準をクリアしている事業者を法務大臣が認証する制度(法務大臣による裁判外紛争手続の認証制度)を取り扱っています。

法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者が行うADRを「かいけつサポート」といいます。「かいけつサポート」の認証を受けた民間ADR事業者は、全国各地に160以上あります。

参考サイト

裁判外の紛争処理(ADR)の例

住宅品確法に基づく紛争処理

住宅品確法に基づく建設住宅性能評価書が交付されている住宅や住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付されている住宅※のトラブルは、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会で、裁判外の紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を受けることができます。

紛争処理手続をする前には、住まいるダイヤルによる電話相談や弁護士と建築士による対面による専門家相談をうけることをお勧めします。

※住宅紛争審査会の紛争処理を利用することができる方

評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者

保険付き住宅(住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付された住宅)の取得者または供給者

参考サイト

弁護士会の紛争解決センター

紛争解決センターは、民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することを目的としています。

参考サイト

住宅の欠陥等のトラブルに関する法律や制度(参考)

1.民法による欠陥等のトラブル解決

住宅用の土地建物の買主又は発注者が、契約の内容に適合しない※ものを引き渡された場合は、買主は売主に対し、注文者は請負人に対し、①目的物の修補、②代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完、③損害賠償請求、④契約の解除、⑤代金減額を請求することができます。

なお、買主又は注文者が上記の請求をする場合は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要です。

※「契約の内容に適合しない」とは、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことをいいます。

参考サイト

2.住宅の取得者を支援する制度等

(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)

※民法改正によって「瑕疵」という用語が使われなくなり、各種の法令が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」という用語に改正していますが、住宅品確法については、「瑕疵」という用語が残され、同法2条5号において「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」と定義されています。

参考サイト

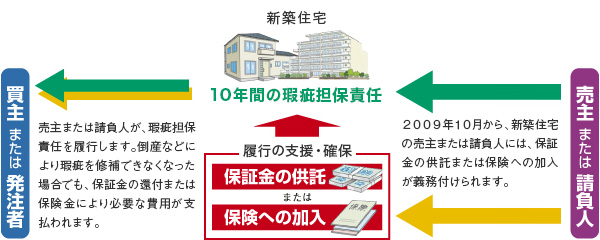

(2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保法)

しかし、平成17年の構造計算書偽装問題などのように、住宅事業者が倒産等によって瑕疵担保責任を果たすことができなくなった場合は、住宅取得者が補修・建て替え等を行わなければならないことになり、住宅取得者に多額の負担が生じることが明らかになりました。

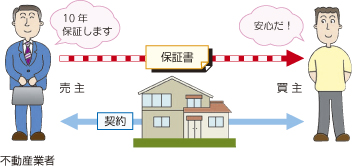

そこで、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入などにより十分な修理費用を用意することができるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。

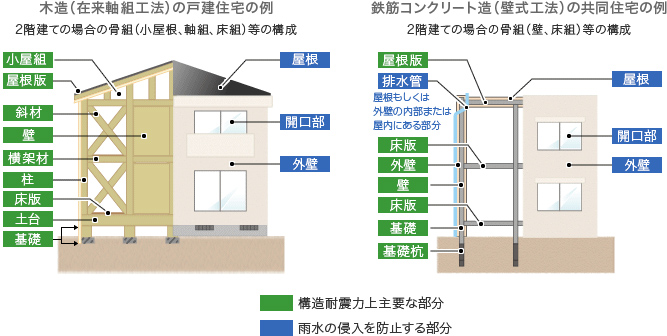

この法律では、新築住宅を供給する施工業者や売り主は、柱や屋根といった基本構造に欠陥が見つかった場合の10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、「予め供託金を積んでおく」、もしくは「保険に加入する」のいずれかで担保することが義務付けされています。住宅取得者は業者が倒産した場合や、支払能力不足を理由に補修を拒否した場合には、供託金の還付または瑕疵担保責任保険による保険金の支払いを受けることができます。