ここでは、区分所有される分譲マンションの管理の適正化及び建て替え等の促進に関する制度等の整備状況等に関する情報提供を行います。

マンションと管理

マンションの管理の現状と課題

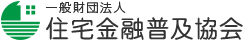

①維持管理等の方針を決める際には、管理組合が意識・価値観・経済力等が異なる区分所有者間の合意形成をする必要があります。

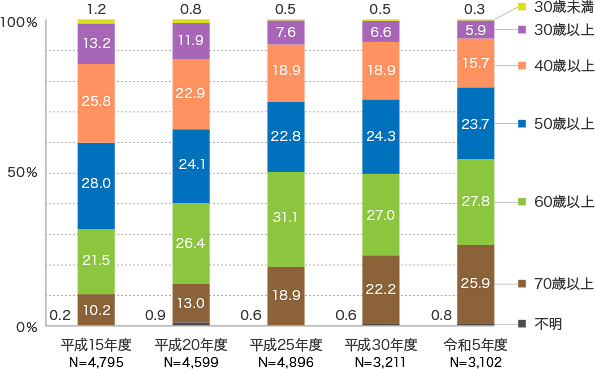

しかし、築40年を超えたマンションは、約137万戸、10年後には約2.0倍、20年後には約3.4倍となり、また居住者の高齢化も進み、今後、建物の老朽化や管理組合の理事などの担い手不足が顕著になるなどの問題を抱えたマンションが増加することが予想されています。

世帯主の年齢

②管理組合の役員や区分所有者の多くは、建物の維持管理等に必要な専門的知識や経験を持っていないことが多く、このことが、維持管理等の合意形成が難しくなる原因の一つとなっています。

特に、タワーマンションなどマンションの大規模化や高層化により、マンションの維持管理は複雑化し専門知識が必要となり、管理組合の合意形成をさらに困難にしています。

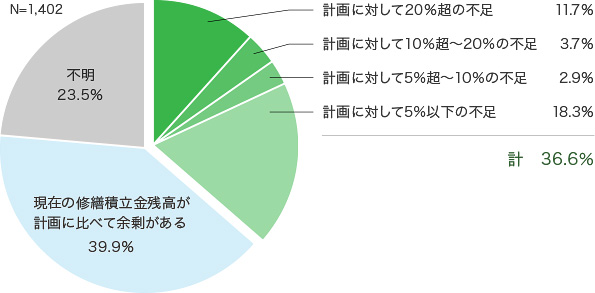

③適切な長期修繕計画の不足や修繕積立金の不足等により必要な修繕がなされないマンションが増えることが懸念されます。

長期修繕計画上と実際の修繕積立金積立額の差

④既存住宅流通量の増加により、管理状況等に対する情報の提供が求められることが増えています。管理状況等がマンションの価値を左右することがあります。

住宅金融支援機構による支援等

フラット35維持保全型の対象追加

令和4年4月より、「管理計画認定マンション(既存)」、「予備認定マンション (新築)」が対象になりました。

マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ

マンションすまい・る債における利率上乗せ制度の創設(令和5年度募集分より)

「大規模修繕の手引き」の作成

「マンションライフサイクルシミュレーション~長期修繕ナビ~」の充実

参考サイト

参考文献

マンションの建て替え等の現状と課題

マンションの老朽化によって、居住者ばかりでなく、近隣住民等の生命・身体に危険が生じるおそれがあります。旧耐震基準により建設されたマンションは、現在103万戸あると言われています。

旧耐震マンションの中には、地震に対する安全性に不安のあるものや、老朽化の問題を抱えているものが多く含まれています。新耐震基準に適合したマンションであっても高経年化することによって、基本的な機能に不具合が生じても、改修等が困難なマンションがあり、問題のあるマンションが増加することが考えられます。

これらのマンションでは、建て替えを検討することが必要となることがありますが、建て替えには次のような課題があります。

①建て替え事業の対象となるマンションでは、容積率に余裕のないマンションが多く、容積率の余剰分を売却することが難しく、事業採算性が低下する傾向があります。このようなマンションでは、区分所有者の経済的負担が大きくなります。

②大規模団地型マンションが高経年化した場合は、入居者が同時期に高齢化することがあります。区分所有者の多くが高齢者となった場合、建て替えに向けた合意形成が一層の困難になることが考えられます。

大規模な団地型マンションでは、建て替え等の再生を行うための多様な手法を検討する必要があります。

専門家・専門機関の活用の促進

マンションの再生の円滑化を推進するためには、専門家の育成、専門機関と連携した相談体制の強化を推進することが求められます。

一般社団法人再開発コーディネーター協会では、老朽化したマンションについての各種相談に対応するため、協会内に「マンション建替相談室」を開設しています。また全国各地の相談に対応するため、各地域のアドバイザーと連携して「マンション建替えアドバイザーネットワーク」を構築しています。

また、東京都にも同様の窓口がありますので、下記の参考サイトをご確認ください。

参考サイト

住宅金融支援機構による支援等

マンション建替え・再開発ローン

住宅金融支援機構では、マンション建替え事業等(まちづくり事業)の施工者である事業者や参加組合員向けに行う融資として「まちづくり融資」があります。事業の初動期から完了までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。

まちづくり融資は、計画しているまちづくり事業が、「どこで(地域要件)」、「どのような手法により(事業要件)」、「どのような建築物を建てるか(建築物要件)」の3つの内容に該当する事業に利用することができます。

短期事業資金融資

事業の構想、計画段階~建物竣工、保留床譲渡までの間に必要とする資金に対する融資です。

長期事業資金融資

自社使用や賃貸事業を目的として、マンション建替え事業による権利床の増床や保留床を取得するための資金に対する融資です。

高齢者向け返済特例融資

高齢者(借入申込時満60歳以上)が自ら居住するために、マンション建替え事業などによる住宅の建設又は購入をする場合に利用できる返済方法で、亡くなるまでの間は利息のみの返済で毎月の返済負担を軽減できます。

元金は、 申込者(連帯債務者を含む)全員が亡くなったときに、相続人から住宅および敷地の売却などの方法で一括して返済することになります。

参考サイト

適切なマンションの管理と再生のための制度

マンションの管理の適正化とマンションの建て替え等再生の円滑化を進めるため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)(令和2年6月24日公布)が改正されました(令和4年4月1日施行)。

今後、建築から相当の期間が経過したマンションが急速に増加することが見込まれ、建物・設備の老朽化、区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化、管理組合の担い手不足、建替え等の再生に向けた合意形成の困難さ等の課題が顕在化してくることから、維持管理の適正化や再生の円滑化にむけた取り組みの強化等が必要とされています。

マンション管理適正化法

マンション建替円滑化法

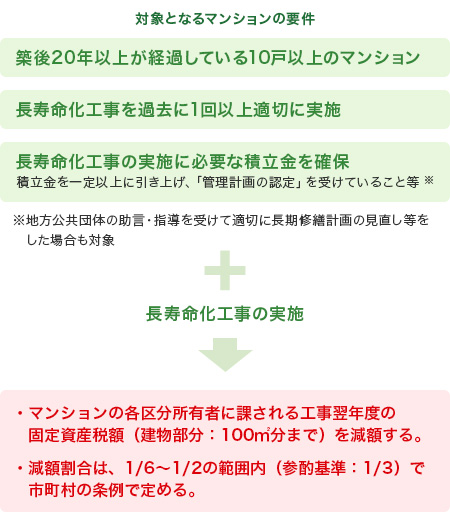

マンション長寿命化促進税制

多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しています。長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることとなります。

このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的として、創設されました。

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定めることとなります。

対象マンション

- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション

- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施

- 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること※

※積立金を一定以上引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること又は、地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をしていること

対象工事

- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了した長寿命化工事