警視庁が発表している侵入窃盗の手口と侵入手段

侵入窃盗の手口

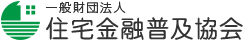

一日当たりでは約48件発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っています。

データで見る侵入犯罪の脅威(警察庁:住まいる防犯110番)より

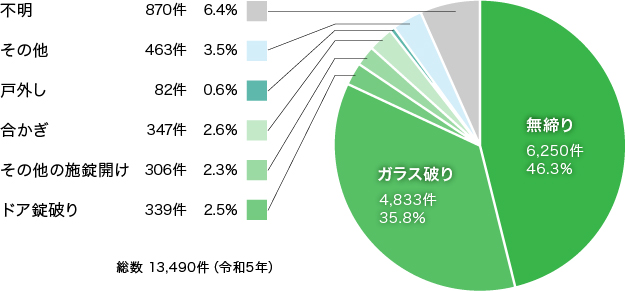

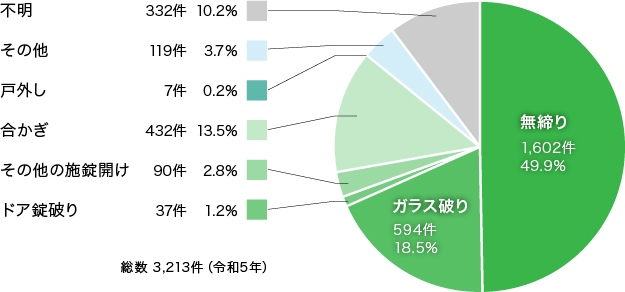

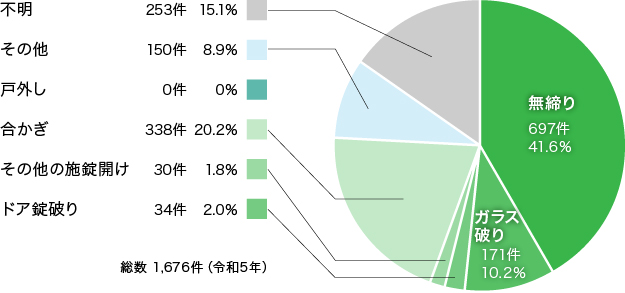

侵入窃盗の侵入手段

一戸建住宅

共同住宅(3階建以下)

共同住宅(4階建以上)

手口で見る侵入犯罪の脅威(警察庁:住まいる110番)より

参考サイト

メールによる情報配信サービス

警視庁を始め各地の警察署では、それぞれの地域で発生した「犯罪発生情報」や犯罪を防ぐために必要な「防犯情報」等をメールでお知らせしていることがあります。

警視庁では「メールけいしちょう」というメール配信サービスを実施しています。

これは、東京都内の「犯罪発生情報」や「防犯情報」等を警視庁がメールで配信するサービスです。

個人の携帯電話やパソコンから簡単に無料で登録手続きが可能です。

受信地域は警察署単位で最大97署まで選択可能です。

問合せ先

警視庁生活安全総務課メールけいしちょう担当

TEL. 03(3581)4321 8:30~17:15 まで

(土・日・祝日を除く)

参照サイト

メールけいしちょう(警視庁)(PDF)

家庭向け防犯対策システム(ホームセキュリティシステム)

警備の対象も、防犯(侵入犯など)のみならず、火災や救急通報など多岐にわたっています。

警備員の駆けつけ警備システム

警備機器には、設置したセンサーが火事や侵入者などの異常を感知すると、ブザーなどの大音量や光で侵入者を威嚇して、犯行を思いとどまらせるものもあり、初期の段階で犯罪を防止するという効果も期待できます。

警備員は何をしてくれるのでしょうか?

警備業法という法律で、警備員の業務は定められています。彼らは、警備会社の社員(民間企業人)ですので、警察官とは全く異なります。具体的には、警備業法で定める「事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の発生を警戒し、防止する業務」が、警備員の業務です。事故の被害の拡大を阻止するため、必要に応じて警察(110番)、消防署(119番)、関連する電気・ガス会社、水道局などへ通報する業務も担っています。

警備業法という法律で、警備員の業務は定められています。彼らは、警備会社の社員(民間企業人)ですので、警察官とは全く異なります。具体的には、警備業法で定める「事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の発生を警戒し、防止する業務」が、警備員の業務です。事故の被害の拡大を阻止するため、必要に応じて警察(110番)、消防署(119番)、関連する電気・ガス会社、水道局などへ通報する業務も担っています。

この警備業法の施行細則では、警備員の到着時間の目安も定めています。具体的には、「異常を感知、受信してから25分(地域によっては30分)以内に警備員を現地(自宅)まで到着させることが出来るように、警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない」というものです。

実際に、空き巣などの泥棒の犯行状況を調べてみると、15分以内に犯行を終了させる事例が半数を超えていますので、警備員がいかに迅速に到着できるかが大きな分かれ目になることは間違いないようです。

参考サイト

様々な防犯対策

住まいにおいて家族の安全や大切な財産などを守るための様々な防犯対策を紹介します。

防犯カメラ

警察庁の発表しているデータによれば、侵入窃盗の侵入手段の中で多いのはガラス破りです。

警察庁の発表しているデータによれば、侵入窃盗の侵入手段の中で多いのはガラス破りです。

空き巣などが窓ガラスなどから侵入を試みている時に、一番恐れることは、誰かに見られる事ですから、通常は通りに面していないような、人目につかない窓ガラスを破って侵入することが多いと想像できます。

そこで、侵入されやすいと想定される窓ガラスなどに、「防犯カメラ」を設置しておけば、一定に防犯効果が期待できます。

そこで、侵入されやすいと想定される窓ガラスなどに、「防犯カメラ」を設置しておけば、一定に防犯効果が期待できます。

防犯カメラにも、さまざまな種類、精度のものがありますが、カメラ機能をもつ精密機械ですので、費用もかさみます。価格と性能を見極めながら、最適な製品を選びましょう。

防犯カメラの機能をもたないダミーカメラもあります。これは、あたかもカメラを設置しているように見せて、犯人に警戒心を抱かせ、防犯につなげるものなのですが、空き巣の常習犯などは、ダミーカメラを見分けることが出来るとも言われていますので、購入する際には、警察や防犯の専門家などに相談してみることをお勧めします。

防犯性能の高い建物部品

(一社)日本サッシ協会を含む建物部品関係団体などと、警察庁・国土交通省・経済産業省により構成された「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、侵入犯罪に強い防犯建物部品の開発・普及活動をすすめています。

建物への侵入経路は、ほとんどが窓やドアなどの開口部です。官民合同会議では、これら開口部に用いられる建物部品を対象にCP部品の認定を行っています。

「CPマーク」は、防犯性能試験に合格し、防犯建物部品目録に掲載された商品にのみ使用が認められています。

「CPマーク」は、防犯性能試験に合格し、防犯建物部品目録に掲載された商品にのみ使用が認められています。

CPマークは、Crime Prevention(防犯)の頭文字“C”と“P”をシンボル化したものです。

その他の防犯機器やシステム

その他、さまざまな防犯製品が市場に出回っています。

その効果は実証されているものばかりではありませんが、自分の判断で費用対効果を考えながら、購入を検討してみてもよいでしょう。

- 警備機器による通報システム

購入またはレンタルした警備機器のセンサーが火事や侵入者などの 異常を感知した時に、登録している家族の携帯電話等へ自動通報されるシステムなどです。

光センサーによるコンセント

光センサーによるコンセント

内蔵する光センサーにより、周囲が暗くなると自動的に電化製品の電源をONにできる機器や、帰宅が遅い場合に、帰宅していると見せかけるために玄関灯やテレビなどの電化製品をONにできる機器があります。 防犯用シール

防犯用シール

「猛犬に注意」など、空き巣をけん制するための門扉等に貼る遠方からでも見やすいシール。