このことが、住まいを長持ちさせることにもつながります。

木材の腐朽菌

木材腐朽菌というと、おそろしいイメージを持ちますが、言い換えれば、 木を媒介にして成長するキノコです。食卓でお世話になるエノキタケ、シイタケ、ブナシメジなども、学術分類上は木材腐朽菌と呼ぶ菌と同じ仲間(白色腐朽菌)です。

腐朽菌として代表的なものは2つです。

菌による木材の変化(腐った)色から、褐色腐朽菌と白色腐朽菌と言われています。

| 被害の対象となる木材等 | 被害の状況 | |

|---|---|---|

| 褐色腐朽菌 | 褐色腐朽菌は木材の成分のうちセルロースとヘミセルロースを分解する。 住宅の建築材としてよく使用される針葉樹を使用した木材を腐らせる。 特に床下で多く見られる。 |

|

| 白色腐朽菌 | 白色腐朽菌は木材の主成分とされるセルロース、ヘミセルロース、リグニンを全て分解する。 主に広葉樹を使用した木材を腐らせる。 |

|

木材腐朽菌が発生する原因

木材腐朽菌の発生には、栄養・温度・水分・空気の4つの発生条件がそろう必要があります。逆にひとつでも条件を欠くと、木材腐朽菌は発生しません。

- 栄養

「木が腐る」ということは、菌(腐朽菌)が木材の成分を分解して養分とすることです。 - 温度

木材腐朽菌は、30℃前後が最も発育に適しており、3℃以下の環境では発生しにくくなります。 - 水分

大気中の湿気が多く木材の含水率が20%以上になると発生しやすくなり、20%を下回ると発生しにくくなります。 - 空気

腐朽菌は空気がないところでは発生しません。水中に浸かった木材が腐朽しないのはこのためです。

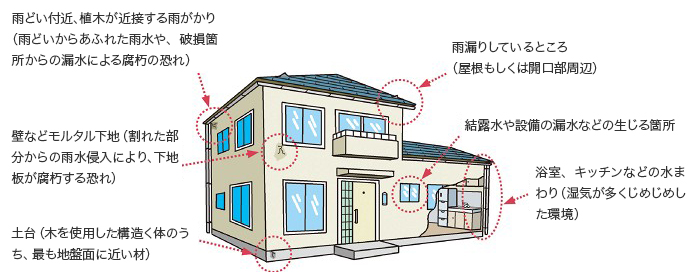

木材腐朽菌が発生しやすい場所

雨漏りの起きやすい屋根裏周辺や、ひび割れや配管の老朽化により水漏れが起きた場所の周辺、雨どいや結露しやすい場所の周辺にある木材は湿気を多く含んでいる可能性が高く、そのような場所は菌が発生しやすい環境であるといえます。

木材腐朽の被害の予防

1. 木材腐朽の被害を予防するには

木材が腐朽してしまうと建物の強度が著しく低下してしまいます。木材腐朽による被害を防ぐためには、木材を乾燥した状態に保つことや、防腐剤による処理が有効です。

(1)木材を湿らさない

木材腐朽菌は、水分を多く含んだ木材に発生しやすいため、木材を湿らさないことが予防につながります。水漏れが起きるとその付近の木材に菌が発生しやすくなるため、老朽化した配管がないか確認し、水漏れを補修しましょう。

同様に、屋根裏など普段目につかない場所に雨漏りがないか、木材のひび割れが起きていないか確認し、修繕を行うことも予防につながります。結露によって知らず知らずのうちに木材が水分を多く含んでいることもあります。

(2)換気を行う

床下や屋根裏は普段目にすることがない上に、湿気を多く含みやすい密閉された空間です。湿気が多くなると木材の含水率は高くなり、木材腐朽菌が発生しやすくなります。湿気が多くならないように換気を行うことが欠かせません。

(3)木材の防腐剤による薬剤処理を行う

有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬、吹き付け、接着剤に混入したものを言います。

- 現場処理の薬剤の例

- JISK1570(木材防腐剤)に適合するクレオソート油の規格品又は(社)日本木材保存協会認定の防腐剤

- (社)しろあり対策協会又は(社)日本木材保存協会認定の防腐・防蟻剤

- 工場処理による防腐・防蟻処理材の例

- JASの保存処理(K1を除く)の規格に適合する保存処理材

- JISA9108(土台用加圧式防腐処理木材)の規格に適合する保存処理材

- JISK1570に定める加圧注入用木材防腐剤、又は(社)日本木材保存協会認定の加圧式防腐処理を行った木材

- 認証木質建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材

※薬剤による木材の防腐措処理等は、専門業者と相談して適切な措置をとる必要があります。

(4)耐久性の高い木材を使う

耐久性区分D1※に区分される製材等

針葉樹の構造用製材のJAS、広葉樹製材のJAS、枠組壁工法構造用製材のJASに規定する耐久性区分D1に区分される製材又はこれにより構成される集成材等で、次の樹種をいいます。(これらの他に同等と見なされるものについては、JASの運用によります。)

ヒノキ、ヒバ、ベイヒバ、ケヤキ、アピトン、ウェスタンラーチ、ウェスタンレッド、シーダー、カプール、カラマツ、クヌギ、クリ、ケンパス、スギ、セランガンバ ツ、タイワンヒノキ、ダグラスファー、ダフリカカラマツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、ベイスギ、ベイヒ、ベイマツ、ミズナラ

※建築基準法では、地盤から1mまでの部分は、防腐措置が必要とされています。

フラット35融資の基準や住宅性能表示基準では、D1樹種を使うことによって、薬剤注入などをしなくても良いことになっています。それだけ、劣化しにくい木材と言うことです。

2. 木材腐朽菌とシロアリの関係

床下の木材腐朽対策

1. 床下の点検

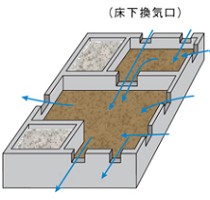

床下は空気の入れ換えの出来にくい密閉された空間です。

床下で十分な換気ができず、湿気が高くなると、床下の木材は水分を吸い込み、木材の含水率が高くなります。

含水率が高くなり、木材腐朽菌が繁殖すると、土台に使われた木材が腐り、強度が低下して、住まいそのものの強度が失われてしまいます。

住まいを長持ちさせるために、床下の換気はとても重要です。

※キッチンや洗面所、浴室など、水周り部分の床下は、特に湿気が多く溜まりやすいので、床下と同様にカビや腐朽菌が繁殖しやすくなります。

2. 床下の防湿対策

(1)床下の湿度を上げる主な原因

- 床下換気口の周辺にプランターボックスや物が置かれていて、十分な通気が取れていないことがある。

- 床下の地盤面から水分が蒸発することがある。

- 床下換気口などから雨水等が浸入することがある。

(床下換気口の位置が低く雨水が流入など) - 床下を通る給排水管から漏水することがある。

(2)住まいの床下防湿対策

- 床下換気孔の周辺で通気を妨げるようなものは片づける。

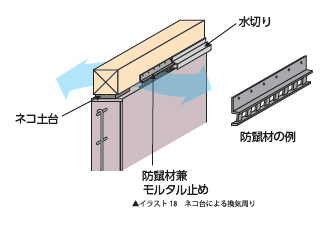

- 床下換気口やネコ土台の増設を検討する。

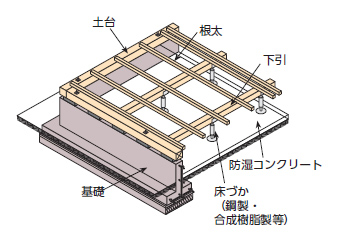

- 床下の地盤面の上に、水蒸気を遮断する防湿コンクリートや防湿シート等の設置を検討する。

- 床下換気口等からの浸水、床下の給水管からの漏水等がある場合は補修する。

※2~4の対策を行う場合は、工務店等の専門業者に相談をしてください。