フローリングの種類

【複合フローリング】

合板等の板材を重ね、表面に木目を印刷したシート、突板、無垢材のいずれかを貼って仕上げた複層のもの。

【単層フローリング】

無垢(むく)材(天然の木材)の一枚もの。

単層フローリングに用いられる、木材の種類は様々です。以前は、柔らかいためキズがつき易いとして、敬遠されていたスギやヒノキを用いたものも使われています。スギは、国産材の活用という社会的な意義もあります。

| フローリングの材種など | 特 徴 |

|---|---|

| ナラ(オーク)、ブナ、チーク、カリン | 比較的硬くキズがつきにくい |

| スギ・ヒノキ | 柔らかいためキズがつき易いが、足ざわりが心地よい |

参考サイト

フローリングを長持ちさせる使い方

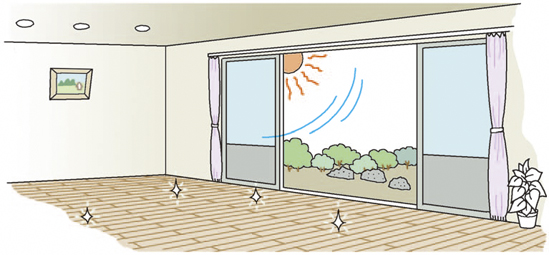

過度の湿気や乾燥などに注意

木材が水分を吸収し、放出する際に、フローリングに反りやすき間、乾燥によるひび割れや、軋み音が生じることがあるため、室内の過度の湿気や乾燥に注意する必要があります。

| 電気カーペット 温風ヒーター |

|

|

|---|---|---|

| エアコン(暖房) |

|

|

| 直射日光 |

|

|

| 水分 (長時間の濡れ) |

|

|

表面のキズ

| 椅子、テーブルなど | 家具の脚部が床と接する面にはフェルトや柔らかいゴムキャップなどをつけて、直接こすらないようにする。 |

|---|---|

| 椅子などを引くとき | キャスター付きの椅子や家具などが通る箇所には、予め置敷のカーペットなどを敷いて(しっかり固定して)キズを阻止する。 |

表面の凹み

木は重いものを上に置くことにより、凹んでしまうおそれがあります。重いものを置く時には、重さが1点に集中しないように注意します。重量を分散させるために脚部が床に当る位置には、少し大きな板や、専用のインシュレーターを必ず置いてください。

なお、ピアノや書棚などは特に重量がかさむので、そもそもの床組みが重さに耐えられるかどうかを検討しておく必要があります。工務店や設置を担当する施工店などに事前に相談しましょう。

床暖房とフローリング

床暖房の種類

床暖房のシステムは、電気式(電気により床を暖めるもの)と温水式(給湯器で温めた温水により床を暖めるもの)に分けられます。温水式には、ガス温水式と電気温水式があります。

- 電気式:

- 発熱体を内蔵したパネルやシート自体を発熱させ、その熱を床に伝える方式

- 温水式:

- ガスや電気給湯器で沸かした温水(不凍液)を床下のパイプに循環させ、熱伝導板より熱を床に伝える方式

「温水式」床暖房のシステムでは、床下のパイプ配管と熱伝導板が大切です。熱伝導板には、鉄板、銅板、アルミ板等のさまざまなものがあります。

日常生活上の注意点

床暖房使用時にはフローリングが乾燥して縮むため、フローリングの継ぎ目部分にわずかなすき間が生じることがあります。

しかし、床暖房を使用しなくなると徐々にすき間は小さくなってゆきます。

また、床暖房部分とその周辺部分で、上を歩いた時の感覚が少し違う場合がありますが、これは故障などではなく、床暖房のシステムを床下に設置しているための、やむを得ない現象です。

| 床面から釘などを打ち込まないこと | 床暖房パネルの破損・水漏れ・火災の原因となるおそれがある。 |

|---|---|

| 重い家具などは置かないこと | 家具の一部が熱により歪むおそれがある。 重さで暖房設備を破壊するおそれがある。 |

| ピアノなどの精密機械を置かないこと | 調律が狂うことがある。 |

| 暖房中、床面に長時間接しないこと | 低温やけどが発生するおそれがある。 特に、高齢者や肢体の不自由な方は、周囲の方が十分注意してあげましょう。 |

| 暖房した床面にカーペットなどを敷かないこと | 熱がこもって床面が傷むことがある。 カーペットなどを敷くときは、床暖房対応のものを使用する。 |

| 暖房した床の上に、直接洗濯物を並べて衣類を乾燥させないこと |

参考サイト

フローリングを長持ちさせるお手入れ

毎日のおそうじ

それでも落ちない場合には、フローリング対応の住居用洗剤(中~弱アルカリ性)を薄めた溶液で濡らした雑巾を同様に固く絞って、汚れを拭き取ってください。

| 雑巾の種類 | 注意事項 | 現 象 |

|---|---|---|

| 水で濡らした雑巾 | 頻繁に使用しない。 | 表面にひび割れが生じやすくなる。 |

| 化学雑巾 | フローリングが水で濡れている場合は 絶対に使用しない。 |

表面が化学変化で白変するおそれがある。 |

| フローリング上に長時間放置しない。 | 表面が変色するおそれがある。 |

ワックス

ワックスは3から6ヶ月に1回程度、できるだけお天気のいい日に行ってください。

ワックスの前には、掃除機と水拭きで床面の汚れをできるだけとり、よく乾燥させます。

ワックスの商品説明書を確認して、フローリングの種類や材種に適するものを使用しましょう。樹脂ワックスは塗装されていない床材には使えませんので注意しましょう。また、木質フローリングにはワックス不要のものもありますので、フローリングの取扱説明書等をあらかじめ確認しましょう。

通常はワックスの重ね塗りができますが、5年に1回程度は剥離剤で表面をはがして、塗りなおすことをお勧めします。剥離剤の使用にあたっては、フローリングの取扱説明書等を確認してください。

念のため、ワックスは全体を塗る前に目立たない家具の裏や部屋の隅等で、テストを行って、変色などが起きないことを確認してください。そしてワックスを全体に塗ったら、ワックスが完全に乾燥するまでは窓を開け、風通しをよくしておきましょう。(ワックスがけはカラッと晴れた日が最適です。冬で1時間、夏で30分程度が乾燥までの目安となる時間です。)

ワックスがけの注意点

- ワックスがけの前後には化学雑巾も使用しないでください。化学反応により、ワックスの塗りムラにつながったり、滑りやすくなったりするおそれがあります。

- ワックス剤を直接床に垂らさないでください。必ずワックス掛けは不要な柔らかい布など(古くなったTシャツなど)に染み込ませて拭いて行ってください。ワックスをフローリングの目地の部分に垂らすと、溝のすき間からワックスが浸透して、部分的にフローリングが浮いたようになることがあります。

- 油性ワックスはつるつる滑べりやすいので小さいお子様や高齢者の方がいらっしゃる場合は、できるだけ水性のワックスを使うようにしましょう。

フローリングのシミや傷などの応急措置

シミ汚れ

マジックやクレヨン、インクなどが付いた場合は、アルコール又はシミ拭き用ベンジンを使って、叩きながらシミを落としましょう。時間を置くと染まってしまい、シミが取れなくなります。

またタバコの黄色いヤニが付いた場合も、少量のアルコールを含ませた布で拭き取って下さい。

凹み

ただし、白木の床(無塗装の無垢材)は水気を嫌い、シミになる可能性もあるので、タオルは必ずきれいな水で濡らし、水分を固く絞っておくことに注意します。

キズ・焦げ目

浅い窪みは、「クレヨンタイプ」のフローリング補修材で埋めて、はみ出した補修材をへらなどで漉き取ります。窪みが比較的深い場合は、「パテタイプ」のフローリング補修材で補修します。パテを埋めてへらで平らにした状態で24時間程度放置した後、その表面を細かい紙やすりで磨きます。仕上げに、「ペンタイプ」の補修材で木目を書き込めば終了です。

タバコの焦げ跡は、一度つくと取れなくなるので、注意しましょう。

虫食い

小さな穴があいて、木の白っぽい粉が出ている場合は、木の内部を虫(ヒラタキクイムシなど)に食われているおそれがあります。(※)

万一発生した場合は専用薬剤を購入し、使用方法をよく読んで、延長ノズル等を用い、虫穴に薬剤を注入噴射します。ヒラタキクイムシの活動時期は5~6月なので、この時期に白っぽい粉が出なくなれば、虫が死滅したと考えられます。

薬剤等を使用する場合は必ず軍手とマスクを装着しましょう。さらに、過剰な注入は避けてください。薬剤がフローリング表面に付着した場合には速やかにかつ十分に拭き取り、小さなお子様がなめたりしないように注意しましょう。

※フローリングの製品は製造過程で、高温高圧処理されるので、製品出荷時には虫や卵は死滅しています。虫害が発生する場合の虫は、流通段階や施工後に外部から飛来したものと思われます。