現代の私たちは、様々な地球環境問題に直面しています。

人類が長年かけて構築してきた「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会から脱却し、環境への負荷を低減し、安全・安心な生活のための「持続可能な循環型社会」の実現を目指しているのです。

循環型社会に向けて、建築の分野でも多種多様な環境に配慮した住宅部材が開発されています。

エコマテリアルって何?

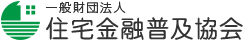

エコマテリアルはEnvironmental Conscious Materials(環境を意識した材料)から生まれた造語です。「優れた特性・機能を持ちながら、より少ない環境負荷で製造・使用・リサイクルまたは廃棄でき、しかも人に優しい材料(および材料技術)」です。

Ecological Materials という意味で使用されることもあります。

エコマテリアルは環境に配慮された材料の総称で、主な要素として次のようなことが含まれています。

- 寿命が長いこと

- リユース(再使用)しやすいこと

- 製造時のエネルギー(化石燃料の消費)が少なく、二酸化炭素などの排出量が少ないこと

- 自然分解してゴミにならずに自然に帰ることなどです

エコマテリアルとして、リサイクルできる材料や有害物質フリーの材料の他、少ないエネルギーやクリーンな条件で製造できる材料、汚れた水や空気をきれいにする材料、少量で高い性能を発揮できる高効率・省資源な材料などもエコマテリアルと考えられています。 また、環境調和型エネルギーシステム(例:太陽光発電、燃料電池など)を実現するために必要な材料もエコマテリアルと位置付けられています。

参照サイト

エコマテリアルが必要な理由

「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会は、私たちの暮らしを豊かで便利なものにしました。一方で、資源・エネルギーの消費の増大とそれに伴う廃棄物の大量発生、天然資源の枯渇、資源採取に伴う自然破壊、埋立処分場の問題など、環境に対するさまざまな悪影響を生じることとなりました。今後も持続可能な発展を続けていくためには、「循環型社会」とすることが求められています。

このような社会では、製品等の原料調達から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体で環境負荷を低減させることが求められます。そのためには、製品に使われる「材料」や技術の基盤となる「材料」の環境配慮も重要です。

建築材料のエコマテリアルの例

| 事例 | 概要 | 関連する環境技術解説 |

|---|---|---|

| 再生骨材 | 建設廃棄物や産業副産物、 溶融スラグ、下水汚泥などを 原料として製造された建築資材 |

|

| 路盤材 | ||

| 透水性ブロック | ||

| 再生加熱アスファルト |

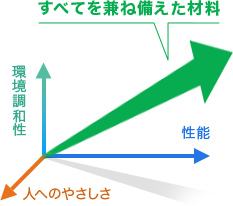

エコマテリアルとしての「木材」

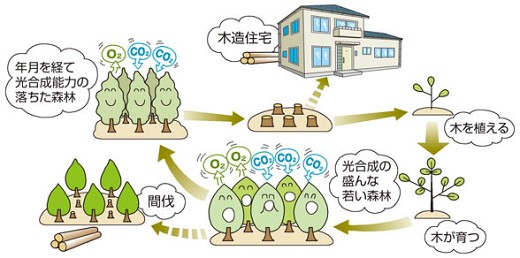

森林を健全に育成させるためには、間引きして光を十分に届かせるための間伐、森林全体の炭酸ガスの吸収能力を高めるための、光合成能力の落ちた木の伐採など、木を伐って木材として活用することにも意味があります。

参照サイト

木材の製造時消費エネルギー等

この点でも、木材もしくは木質材料は、製造過程で必要な消費エネルギー量が少なく、エコな材料です。 各建築素材をつくるために必要なエネルギーと炭素放出量は以下のとおりです。

住宅部材の製造時消費エネルギーと炭素放出量

| 材料 | 製造時消費エネルギー | 製造時炭素放出量 | ||

|---|---|---|---|---|

| MJ/t | MJ/m3 | kg/t | kg/m3 | |

| 天然乾燥製材 (比重:0.50) |

1,540 | 770 | 32 | 16 |

| 人工乾燥製材 (比重:0.50) |

6,420 | 3,210 | 201 | 100 |

| 合 板 (比重:0.50) |

12,580 | 6,910 | 283 | 156 |

|

(比重:0.65) |

16,320 | 10,610 | 345 | 224 |

| 鋼 材 | 35,000 [25,000※1] |

266,000 [191,500※1] |

700 [504※1] |

5,320 [3,830※1] |

| アルミニュウム | 435,000 [228,500※2] |

1,100,000 [577,500※2] |

8,700 [4,570※2] |

22,000 [11,550※2] |

| コンクリート | 2,000 | 4,800 | 50 | 120 |

注)廃材からの調達エネルギーを天乾材20MJ、人乾材1,820MJ、また合板は人乾材の1/2、パーティクルボードは1/3と計算

※1 回収率35%、回収・再加工のエネルギーは鉄鉱石からの20%と仮定した場合

※2 回収率50%、回収・再加工のエネルギーはボーキサイトからの5%と仮定した場合

これによると、1トンの木材を生産するのに、

- 天然乾燥製材であれば、炭素に換算して32kgを放出しますが、

- コンクリートが50kgで1.6倍、

- 鋼材が700kgで23倍、

- アルミニウムが8,700kgで290倍

住宅部材の製造時消費エネルギーと炭素放出によって環境へ大きな負荷がかかります。

そのなかで、木材は群を抜いて、地球環境への負荷が少ないことがわかります。

参考サイト

二酸化炭素吸収効果で地球を守るエコマテリアル

参考サイト

自然素材としての漆喰

漆喰(しっくい)は、日本で自給できる唯一の鉱物資源である石灰を主原料にしており、これに”麻スサ”や”のり”などを混ぜたもので、天然素材を使った塗壁です。

断熱・保温・調湿・遮音・防火・耐久等、環境を守るために優れた性能を持っているので、住む人、そして環境に優しい壁材として最近、再び注目をあびるようになり、内・外装に多く使用される様になりました。

漆喰の主原料である石灰は強アルカリ性なので、室内の空気中にある酸性のホルムアルデヒド等を吸着し分解する性質があります。

ホルムアルデヒドなどは、漆喰の細かい無数の穴に吸着されると、漆喰の強アルカリ性により酸性が失われ無害な物質へ化学変化を起こします。

また、建築基準法では不燃材料として規定されており、耐火性も有しています。

有害な化学物質を放散しない漆喰

2003年から建築基準法によるホルムアルデヒドの規制が始まり、ホルムアルデヒドの放散が予測される建材は5つの等級(室内への使用禁止建材から無制限のF☆☆☆☆表示建材まで)に分類されました。

自然素材で作られた漆喰は、ホルムアルデヒド規制制度対象外(ホルムアルデヒドを含む可能性がきわめて低い建材)であるためにこの制度の対象外となってしまい、F☆☆☆☆の取得が出来ませんでした。

そのため、安全ではないと誤解を招くことをおそれ、日本漆喰協会では、独自に「化学物質放散自主認定制度」を創設し、漆喰がF☆☆☆☆を遥かに上回り安全であることを証明しています。