住まいに関する防災としては、地震・台風・火災・がけ崩れ・津波・大雨など、様々なものがあります。大きな被害を発生させることがある台風やゲリラ豪雨などによる“大雨”への備えと浸水があった場合の対処方法について考えてみましょう。

大雨への備え

降雨時の状況観察

平常時の雨の降り方がわかれば、大雨の時の異常を早めに察知できます。

雨の強さと降り方

| 1時間雨量 (mm) |

予報用語 | 人の受ける イメージ |

人への影響 | 屋内 (木造住宅を想定) |

屋外の様子 | 車に乗っていて |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10以上~ 20未満 |

やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 雨の音で話し声が良く聞き取れない | 地面一面に水たまりができる | |

| 20以上~ 30未満 |

強い雨 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる | 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく | ワイパーを速くしても見づらい | |

| 30以上~ 50未満 |

激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | ||

| 50以上~ 80未満 |

非常に 激しい雨 |

滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 傘は全く役に立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる | 車の運転は危険 | |

| 80以上~ | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる |

(注1) 大雨によって災害が起こるおそれのあるときは大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こるおそれのあるときは大雨警報や洪水警報を、さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警戒や注意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。

(注2) 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析したときには記録的短時間大雨情報を発表します。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。なお、情報の基準は地域によって異なります。

参考サイト

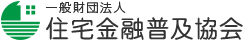

防災気象情報の活用

段階的に発表される防災気象情報と対応する行動

参考サイト

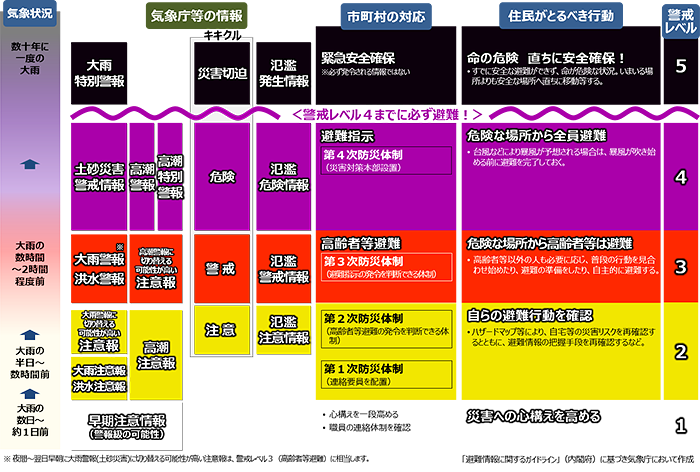

線状降水帯に関する各種情報

参考サイト

避難路の安全確保

避難路

①いざ洪水の危険が迫り、避難する時には、避難経路にある側溝やマンホールの位置などへの十分な注意が必要です。

②大雨・洪水で水があふれた場合、ふたの外れたマンホールや側溝が見えなくなり、落下して流される危険があります。

予め避難経路の危険箇所の位置を確認しておきましょう。

③遠くまで避難することのできない緊急状態になった時に、速やかに避難ができる近場の避難場所を事前に確認しておくとよいでしょう。

④局地的大雨(ゲリラ豪雨)の場合には、大雨は比較的短時間に集中しています。無理に屋外の避難場所へ行くよりも建物の2階以上へ移動(垂直避難)したほうが安全なことがあります。今いる場所の想定浸水深を事前に調べることによって、どのような避難行動を取るか、あらかじめ決めておくことが大切です。

洪水ハザードマップ

参考サイト

大雨による浸水へ対処

最近では短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨が頻発し、特に宅地等の開発が進んだ都市部では、川の急激な増水が生じたり、道路や住宅の浸水、道路のアンダーパス等の地下空間の水没といった被害も発生しています。

住まいの浸水対策

(1)浸水の恐れのある場合の準備

①大切なもの、浸水させたくないものは、高い場所に置くようにします。(2階建て以上のお住まいの場合は2階以上に)

②浸水のおそれがある場合、予め、低い位置に設置してある電気器具は使わないようにし、プラグを抜きます。

(2)簡単な浸水防止策

①土のうの設置

浸水発生時には土のうを設置することで、道路から家屋内への雨水の浸入を抑えることができます。設置は容易に行うことができると共に、各家の形態の違いに対応可能です。土のう袋はホームセンター等で入手できます。

②小規模な水災で水深の浅い初期の段階に行う水防工法

- 簡易水のうとダンボールを使った工法

40リットル程度の容量のごみ袋等を二重にして中に半分程度の水を入れて閉めます。ごみ袋の強度に不安があれば重ねる枚数を増やします。作成した水のうを段ボール箱に詰め、レジャーシートなどで包みます。出入口などに隙間のできないように並べます。

- ポリタンクとレジャーシートを使った工法

ポリタンクに水を入れ、レジャーシートなどで包み、出入口などに並べます。 - プランターとレジャーシートを使った工法

土を入れたプランターをレジャーシートなどで包み、出入口などに並べて使用します。 - 簡易止水板を使った工法

テーブルやボードなどの長い板状のものを出入口に設置します。 - 吸水性土のうによる工法

市販の吸水性土のうを使い、浸水を防ぎます。吸水性土のうは、水を吸う前は軽量でコンパクトですが、水を吸収すると膨張します。

参考サイト

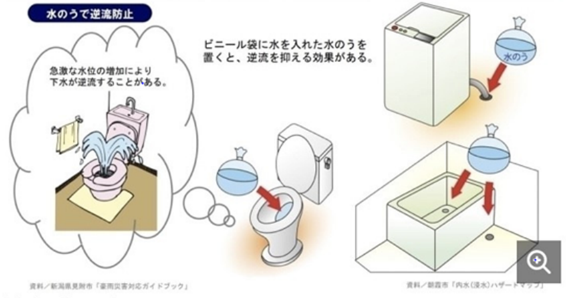

(3)排水溝からの逆流防止対策

①住まいの中の1階部分の排水溝(トイレ、浴室、洗濯パンなど)から、泥水が逆流するという現象が起こることがあります。

②排水溝は日頃より、よく清掃しておきましょう。

土のうや水のうを排水溝にのせておくと、その後の排水溝からの逆流を防止することができます。

浸水した場合の洗浄や衛生対策等

家屋などが浸水した場合、ご自分でできる洗浄及び衛生対策を紹介しますので、参考にしてください。

いずれの場合でも、お住まいの自治体に消毒作業が必要かどうかを必ず確認しましょう。

作業の前の注意事項

①けがの予防策とけがへの対処

- 丈夫な手袋や底の厚い靴などを着用

- 長袖、長ズボンなど肌の見えない服装を着用

- けがをした場合は傷口を流水で洗浄し、消毒しましょう。すり傷や小さな刺し傷から破傷風※になる恐れがあるため、すぐに医師に相談をしましょう

※破傷風は泥や土のなかにいる破傷風菌が傷口から体の中に入り込んでおこる感染症で、医療機関で適切な治療を行わないと死亡することもある病気です。

②目に異物が入ることへの予防策と対処方法

- ゴーグル・マスクを着用

- 作業後には手洗い

- 目に異物が入った場合は、土ほこりが目に入って結膜炎になったり、口から入ってのどや肺に炎症を起こすこともありますので、目や口を保護することが重要です。目を洗浄しても、充血が起きている場合などは医師に相談をしましょう。

浸水後の住まいの洗浄や消毒など

①室内の汚泥で汚れた不要なものなどを廃棄、除去する。

- 水が引いた後、濡れた畳や家の中の不要な物を片付けます。

- 汚れた家具や床・壁などは、水で洗い流すか、雑巾で水拭きするなどします。

- 食器類や調理器具などは、水洗いして汚れをきれいに洗い流します。

- 食器棚や冷蔵庫などは、汚れをきれいに拭き取ります。

②家の周囲や床下浸水の場合の清掃等

- 土砂等を取り除いた後、水道水で洗い流し、しっかり乾かすことが重要です。 床下に流れ込んだ土砂や水分が残っている場合、その湿気により、家の基礎や土台(床組)などに影響が出る場合があります。

- 汚泥や不要なものなどを片付けます。

- 庭木や外壁についた泥は、水で十分に洗い流します。

- 床下換気口のごみを取り除き、床下の風通しを良くします。

③特に衛生状態が重要な食器類などは、室内がかなり清浄になった段階で、あらためて消毒をするなどして、きれいに洗います。

浸水後の住まいの消毒

①消毒薬が必要になるので、必ず住んでいる自治体、もしくは保健所などに確認をして、消毒薬の配布を受けるか指定の薬局等で購入してください。

②使用する消毒薬、使用量等を間違えると、人体や環境にも悪い影響を及ぼすことになるため、使用にあたっては、必ず保健所や医師などの指導を受け、取扱い説明書などの用法を守ってください。

③主な消毒方法

消毒薬は、薄めて(希釈して)使用するものがあります。薬液の濃度や用法など使用上の注意を確認してから使用しましょう。

- 汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合は、できるだけ次亜塩素酸ナトリウムを使用します。

- 対象物が、色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合は、アルコール、塩化ベンザルコニウムを使用します。

| 消毒薬 | 対象と使い方 | |

|---|---|---|

| 食器類・流し台・浴槽 | 家具類・床 | |

| 次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可) |

0.02%に希釈する ①食器用洗剤と水で洗う。 ②希釈した消毒薬に 5 分間漬けるか、消毒薬を含ませた布で拭き、その後、水洗い・水拭きする。 ➂よく乾燥させる。 |

0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。 ➂金属面や木面など、色あせが気になる場所は、水で2度拭きをする。 |

| 消毒用 アルコール |

希釈せず、原液のままで使用する ①洗剤と水で洗う。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない |

希釈せず、原液のままで使用する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない |

| 10%塩化ベンザルコニウム (逆性石鹸) |

0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。 |

0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。 |

参考 : 日本環境感染学会 一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法

災害等の際、自治体から受けられる救助・支援

各種救助の手続きに必要な「り災証明書」

「り災証明書」は、被災者生活再建支援金などの申請、税金の減免、各種融資など様々な申請に必要となります。詳細は最寄りの自治体にご確認ください。